Lighting Considerations

Colours can evoke wonderful feelings and enhance your living space. We at PARA want to help make your house a home through the proper use of light and colour. Without light, there is no colour.

Detailed Information on lighting conditions

Colour is everywhere and everywhere we turn, we are making colour decisions. There is no such thing as an ugly colour. Colour becomes unattractive to the eye if it is used incorrectly. So where do you start in the decoration of your room? A proper floor plan will help pull all of the pieces of the room together. Work from the floor up. Costly mistakes can be avoided through proper planning.

Remembering that your furniture doesn’t have to line up against the walls, define your focal point – the centre of gravity in a room – and place your furnishings around it. Create a comfortable conversational grouping – perhaps in the winter it could be around a fireplace, in the summer around a window with a view.

Once your use of space is decided a lighting plan is next. To see how colour is going to react in your room, it should be viewed in the daylight under natural light and at night under artificial light. The colour of paint and fabrics can change drastically. This process is called metamerism – which means the characteristic of colour to appear as one colour view in one light and another colour view in a different light.

Daylight at sunrise and sunset is warm in feeling, while daylight at noon can be cool in feeling. Artificial light is either cool, going towards blue or warm, going towards red. Incandescent light is warm and flattering where as fluorescent lighting usually leans towards the cool spectrum. This tends to be clear light and virtually shadowless. Halogen lighting has a strong blue spectrum, which works well to enhance white, greys and blues. A halogen lamp will yellow if it is on a dimmer switch. Candlelight and light from a fireplace is called lighting by combustion – a feeling of warmth and should be used as often as possible.

Work with all three levels of lighting to create mood in your room and meet your needs.

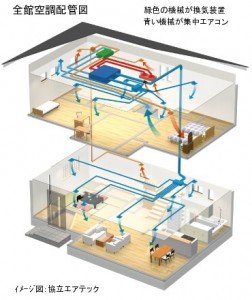

To have a good balance of lighting in your room, you need the three phases of light. Work with all three levels of lighting to create mood in your room and meet your needs:

1. Primary Lighting – light from the ceiling, giving general illumination.

2. Secondary Lighting – task-oriented lighting, lamps for reading and/or lighting under the kitchen cabinets.

3. Mood Lighting – a light source coming from the floor up. They can be placed behind trees to create shadows giving a feeling of mystique.

Good lighting will occupy a space without obstructing it. Lighting can change the size of the room, alter the mood and lessen tension and headaches.

Colour Considerations

Now colour can be added to your floor plan. As all rainbows are not the same, neither is how we view colour. The way we see colour is how the brain interprets it. It doesn’t matter how accurately a scientist measures colour and the colour of light, in the end your eye and your brain make the final decision. Everyone sees it differently.

More on Colour Considerations

Questions you should be asking yourself are: How do you want to feel in your room? How does the selected colour effect the rest of the house? What is “in” and do I want to be trendy? Will I get tired of this colour? What if I hate it? And so on…

Nothing evokes emotion faster than the “wrong” colour or a colour you hate.

Warm, sunny, happy, cozy and safe. If this is the feeling you’re after, then the warmer colours will produce that feeling. They are yellow, orange, red, violet, brown and cream family.

The warm colours tend to be stimulating in nature making your room visually appear smaller and warm. Rooms facing north or east work well in the warm colours. Rooms facing south or west may feel too “hot” with warm colours.

Wood is a colour as well. If your wood pieces or kitchen cabinets are looking tired, the warmer colours will play them down. They won’t be noticed as much.

If you want to feel sophisticated, elegant, rich and living in a larger space, the cool palette will create that feeling. Blues, greens, black, grey and whites will expand space, enhance the look of wood and give an elegant look.

Three Categories of Colour

In a room, colour is broken down into three categories:

1. Primary – which take up approximately 70% of colour in your room. The main wall colour for instance.

2. Secondary – which is about 25% of colour. This is the colour of larger objects, such as furniture and cabinetry.

3. Accent – which is about 5%. Competition of colour doesn’t work when creating a harmonious colour scheme.

Good use of colour should be balanced, flowing and not jarring. If you decorate with bold, high contrasting or shocking colours, you will tire of them faster. Strong, bold colours work well in rooms that aren’t used often.

When re-decorating your room – once you have your floor plan and colour selected then it is time to proceed. Don’t panic or get scared – you have a plan and have thought it through! A half-decorated room can be described as half-dressed. Finish it and enjoy. Your feelings are normal, but if you lose your confidence, the room will never get done.

The definition of good taste is when all elements of design are working to create a harmonious feeling. When you create good design in your room – you will live with it longer and be happier in that room.

Colour is here to stay. Relax with it, understand it and use it.

(Photos by Produits Neptune Inc. in Canada この記事の日本語版は、色彩と光の選び方 by PARA PAINTS)