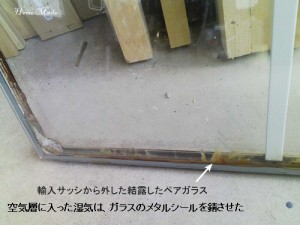

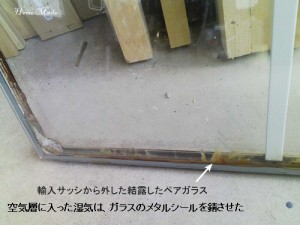

輸入サッシでも国産サッシでもペアガラスのガラスとガラスの中空層を確保したり、ガラスの間に湿気が入らないようにしたりする為に気密性を生むシール材(スペーサー)で四方を囲んでしまうのが一般的。

(一体で形作られたペアガラスを称して、「シールド・ユニット」と呼ばれます)

シール材の多くは、金属で出来ておりその中に乾燥剤が封入されている。

ただ、家が動いたり、サッシ自体が温度変化によって伸び縮みしたり、サッシの製造過程においてシール材でうまく密閉出来ていなかったりすることがしばしばある。あと、ガラスにヘアクラックと呼ばれる割れが入ってしまう場合も同様だ。

そんな時、ペアガラスの間の空間に湿気を含んだ空気が侵入する。その空気は、一旦中に入るとなかなか抜けず、気化したり、水に戻ったりを何度も繰り返すからやっかいだ。そうなると、いくら乾燥剤を入れていても何の役にも立たないからシール材の金属を錆びさせたり、藻やカビが繁殖したりすることとなる。

最近ガラスが何だかボヤーっと雲が掛かったみたいになってきたなと感じたら、ペアガラスの内部結露を疑って下さい。

もし内部結露が原因であれば、すぐにペアガラスの交換メンテナンスを行うことをお勧めします。放っておくとシール材がボロボロになって、サッシからの雨漏りやガラスの脱落を引き起こさないとも限りません。

特に輸入サッシは、オーダーから納入まで2~3ヵ月は必要となるから早めの対処が大切です。メンテナンスを相談するところがない方は、補修のお手伝いしますが、どのサッシメーカーのものでも対応出来るとは限りませんから、その点予めご諒解下さいね。

そして、こうした事例は、ある別の部分の問題をも思い起こさせます。

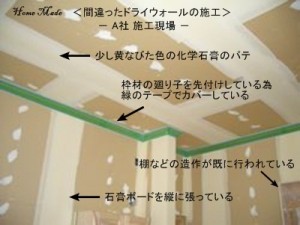

その場所は、高気密を謳う構造体の壁や天井・屋根裏。特に、グラスウールやロックウール、発泡ウレタンなど吸放湿作用のない断熱材が入った気密空間は、ペアガラスの構造と何ら変わらないのですから、一旦内部結露を引き起こす微小な隙間が生じたら、中が見えない分恐ろしい気がします。

だから、私たちはセルロースや天然ウールの断熱材を使った中気密・高断熱の構造体を目指しているのです。湿気や水分を侵入させないということを考えるより、侵入したらどう対処するかを考えているビルダーが、正しい建築屋だと私は思います。

<関連記事>: こうなったら、ガラス交換しかありません (2017年9月24日)

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、私と話をしたいという方は、お問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容が更新されている場合がありますので、出来るだけ新しい記事を参照下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。

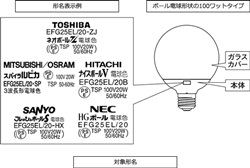

2005/05~2012/04までに製造・販売した100ワットタイプのボール電球形状の蛍光ランプで、ガラスカバーと本体の接着強度が一部弱いものがあり、ランプ寿命時に極めて稀に内圧が高まるとガラスカバーが破損・落下する可能性のあることが判明。消費者に、製品の使用中止と代替品との無料交換を再度呼びかけている。

2005/05~2012/04までに製造・販売した100ワットタイプのボール電球形状の蛍光ランプで、ガラスカバーと本体の接着強度が一部弱いものがあり、ランプ寿命時に極めて稀に内圧が高まるとガラスカバーが破損・落下する可能性のあることが判明。消費者に、製品の使用中止と代替品との無料交換を再度呼びかけている。