写真は、外壁材を貼る前の家の外側を写したものです。壁に張ってあるのは、外部からの雨や水漏れから家の構造材を守る為に使われる透湿性防水シート(防水紙)。

私たちが使っているこの輸入の防水紙は、普通の住宅メーカーさんや輸入住宅ビルダーが使っているものとは、ちょいと違う。

いや、全然違うと言っても過言ではありません。

防水紙の主な役目は、外側から侵入しようとする水分(雨)をシャットアウトして、内側に寄せ付けないことなんですが、その他に内側にある木や構造用合板から出る湿気(空気又は水蒸気)を通過させて、外側へ放出するという役割も担っています。

この性質を称して、「透湿性防水シート」と防水紙を呼ぶんですね。

これを施工することで、雨の侵入を防ぎ内部での結露を防止して、住まいを長持ちさせてくれるというのが今までの考えでした。

一般の住宅メーカーさんが使う従来の防水紙は、最初に開発したアメリカの会社名からタイベック・シートと呼ばれ、輸入住宅メーカーのみならず殆どの国産住宅メーカーも採用しています。(名前を変えているかも知れませんが、同じものと考えていいでしょう)

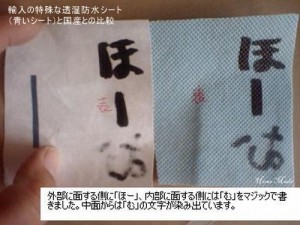

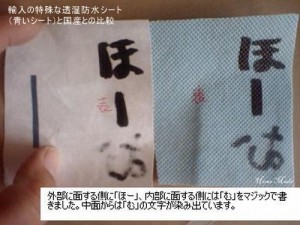

さて、この上の写真は、一般的な「従来の防水紙」と私たちが使う特殊な「現在の防水紙」を並べてみたところです。

ホームメイドが施工するウェザーメイト・プラス(青いシート)は、何やらエンボスのような網目の加工がしてありますねぇ。そして、従来の防水シートは表面に凹凸がなくツルッとした感じです。

では、それぞれのシートの表(外部側)と裏(内部側)にマジックで文字を書いてみましょう。(従来の防水紙の左端にある黒い線は、施工下地の位置確認用に元々印刷されていたものです)

建物にシートを張る時に外側になる方には、「ほー」、内側になる方には「む」をマジックで書きました。

表(外部側)の面は、多少にじみ方が違いますが、内部側に書いた「む」の文字が見えています。ということは、揮発性のインクを湿気と仮定すれば、どちらも内部側から外部側に湿気を放出していることが分かりますね。

この点では、どちらも壁の中の湿気を屋外に放出するという性能を発揮しています。

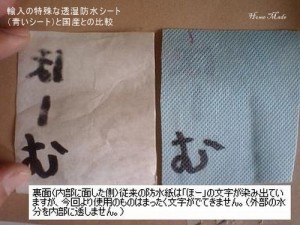

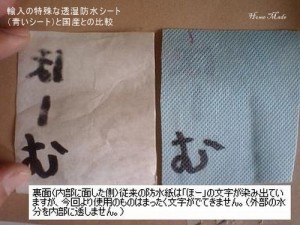

さて、今度は、裏(内部側)から見てみましょう。

「従来の防水紙」では、表(外部側)の「ほー」の文字がにじんでいるのに対し、「現在の防水紙」では、文字がにじんでいないのがお分かりでしょうか。

つまり、「従来の防水紙」は外部側からも内部側に湿気を通してしまっているのです。言い換えれば、どちらの方向からも湿気などの空気を通すというのが、特徴です。

夏、室内をクーラーで冷やしていれば、当然家の構造体も徐々に冷やされます。日本の夏は高温多湿ですから、外気の湿気が防水紙をすり抜け内部に侵入します。それが、冷えた建物の内部(構造体)に接すると液体である水に変化する訳です。

そうなると、ご存知の通り、防水紙は大きな分子の水を通しませんから、壁の内部で水がたまってしまい、結露を起こすのです。夏のあいだ中、構造体に毎日水が蓄積されたらどうなるでしょうか?

もうお分かりでしょう。一般的な防水シートを施工した建物では、構造の木はボロボロになり、金属は錆び、グラスウールのような断熱材はカビてしまいます。

この現象は、数年前からアメリカで問題になりましたが、日本では誰も知らないか、知らせようとしていないんです。それは、住宅メーカーや業界を守る為かも知れません。また、日本の住宅業界の人間は勉強していないということです。

でも、私たち ホームメイドの防水シートは、内部からの湿気は放出しますが、屋外からの湿気(空気)は内部へ通しません。不思議ですねぇ。ですから、夏場の壁体内結露は起こらないのです。(水分については、従来品同様どちら側からも通しません)

こんなことからも、私共の建築が他社のものとは違うことがお分かりでしょうか。私たちの考えや建築に共感され、施工や購入を希望される方は、ご相談下さい。

<関連記事>: 壁体内結露の発生原理 (2012年11月26日)

<関連記事>: この外壁用防水紙が、すごいんだ (2014年1月3日)

<関連記事>: 窓交換時の防水下地処理 (2016年8月27日)

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。

春日井の巨大ログのオープンハウスを5月26日(土)・27日(日)に予定していたのですが、まだちょっと時間が掛かるということで、施主(私の友人)から少し待ってて欲しいと連絡があった。施主自身でログを磨いていたので、それに相当時間が掛かったんだと思います。もしかしてまだ磨いてるのかも・・・。

春日井の巨大ログのオープンハウスを5月26日(土)・27日(日)に予定していたのですが、まだちょっと時間が掛かるということで、施主(私の友人)から少し待ってて欲しいと連絡があった。施主自身でログを磨いていたので、それに相当時間が掛かったんだと思います。もしかしてまだ磨いてるのかも・・・。