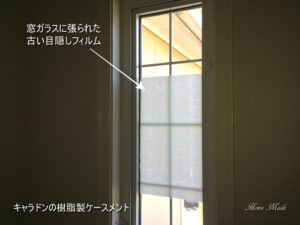

こちらは、先日四日市市の輸入住宅で、サッシの建具(障子)を交換した際に引き上げた古い建具です。(横に寝かせていますが・・・)

マーヴィン(Marvin)社のケースメントサッシのものですが、木製建具の下端付近が集中的に腐っています。

当然、水は上から下へ流れますから、建具の下の方に水が集まりやすいというのは必然です。

建具の枠とガラスとの接点には、製造段階で防水コーキングやパッキン材のようなものが施工されているのですが、長年風雨や紫外線に曝されていると、どうしても縮んだり劣化したりして雨が木枠の中に入ってきます。

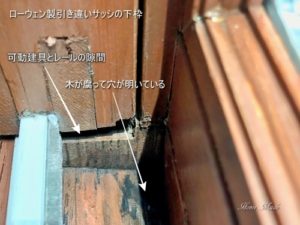

そうした水は建具枠の中で滞留してしまうのですが、そのうちそれがまた外へと出てきます。それは、木枠が水で腐って穴が明いてくるからなんですが、やはり弱い部分からそうしたことが起ります。

最も弱い部分は、木枠と木枠とのつなぎ目やオペレーター等の開閉金物の部品がビス留めされている部分です。木枠同士は接着剤等でガッチリ組み付けられているのですが、そうしてもそこに僅かな隙間が隠れています。そこに雨水が入り込むとどんどん木を腐らせて隙間を広げていくのです

金物のビス穴でも同じことが起ります。また、金物と木枠とが接しているとそこにも水が溜まりやすくなりますから、その辺りの腐りも酷くなるという訳です。

ただ、こうなってしまうおうちの多くは、普段窓をあまり開けていなかった為に、発見が遅れがちになってしまったというのもトラブルを助長した原因です。木枠が少し黒くなってきたと感じたら、すぐに木を指で押すなどして水分を含んでいないかチェックすることが必要です。

早い段階であれば、サッシの外側に防水処理を施して、黒くなった木枠を少し乾かした状態でサンディングと防水塗装をしてやれば、ある程度腐りを止めることが可能です。

もうすぐ雨が多い梅雨の時期になってきますが、その前に輸入の木製サッシをお使いの皆さんは、ご自宅の窓の状況をチェックしてみては如何でしょうか。

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。

※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。