輸入住宅の造り付け収納によく用いられるのが、バイフォールド・ドア(Bifold Door)。

開閉する為のドアのガイドレール(Track)が、ドアの上枠に付いているので、床にレールや敷居もなくバリア・フリーを実現出来るのも魅力です。

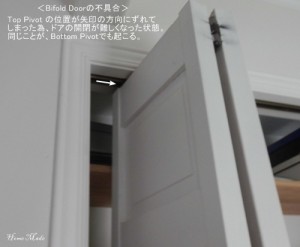

ただ、長い間使っていると、写真のようにドアを吊り込んでいる部品が緩んで、ドアの位置がずれてきて調整しなければいけなくなります。放っておくと、ドアや枠、その他の部品を傷つけたり、破損させたりしますが、メンテナンスの方法が分からない、施工してもらった建築屋さんが対応してくれない、事業を止めてしまった、というユーザーも多いと思います。

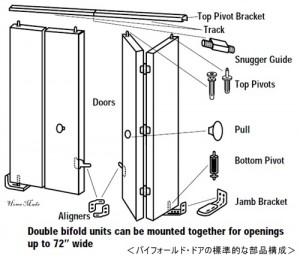

そんな方の為に、NET講座を行いたいと思います。いろいろなメーカーが、様々なデザインの部品を使ってバイフォールド・ドアのセットを作っていますが、基本構成はどこもほぼ同じと考えていいでしょう。

そこで、まずは標準的な部品構成の図をご覧下さい。

トラブルの多くは、Trackと呼ばれるトップ・レールに差し込まれる2種類のTop Pivotと吊元の床に取り付けられるBottom Pivotの辺りで起こります。

今回は、一番最初に紹介した写真のトラブルの解決方法について解説することと致しましょう。まず、下記写真の中央に写っている部品を、top pivot bracketと呼びます。

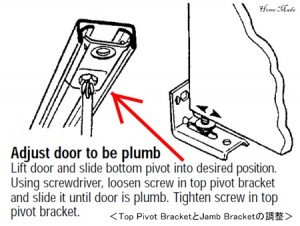

この部品にあるボルトを回して、折れ戸の上の端(上吊元)の位置を調整したり、固定したりします。この部品を上枠のガイド・レールに差し込んで取り付けます。

写真を見て頂くと分かりますが、固定用ボルトには固定用ナットが付いており、このナットをレールの中にかませてボルトを締めれば、top pivot bracketが自由な位置で固定出来る仕組みです。

そこに、写真のtop pivot bracketの右に写っているピボット(白いプラスチックが付いた棒状の部品)をtop pivot bracketに開いた穴に差し込めば、折れ戸の上部が固定されます。

今回のトラブルは、ボルトが緩んで折れ戸が自由に動く状態となり、ドアが正しい位置で固定されなくなったのが原因です。

つまり、top pivot bracketの位置を元の場所に戻してやれば、簡単に解決する問題です。

同様のことは、下吊元のBottom Pivotが差し込まれているJamb Bracketでも起こります。但し、この場合は、Jamb Bracketを触るのではなく、Bottom Pivotの差し込み位置を調整します。

簡単な仕組みですので、部品を確認して固定をしてみましょう。pivotを固定する位置は、折れ戸のもう片側のpivotの位置や別の部屋のバイフォールド・ドアを参考にして調整してみて下さいね。(部品をなくしてしまうと、メンテナンスは出来ませんよ)

不明な点は、ご質問下さい。また、部品の調達やメンテナンスのご依頼は、お問い合わせ願います。窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。

<関連記事>: 折れ戸用ピボットの今の主流は、こちら (2013年10月28日)

<関連記事>: 古いローラー・ピボットも手に入ります (2018年1月15日)

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。