まだ日程は決定していないのですが、兵庫県の方から輸入の引き違いサッシのメンテナンスに来てほしいというご依頼を頂きました。

何かの理由で、ペアガラスの外側のガラスが割れてしまったようですが、ご近所のガラス屋さんでは輸入サッシのガラスの外し方が分からず、交換が出来ないと言われてしまって困っておられたようです。

そこで、NETを検索されて輸入サッシのガラスを交換してもらえそうな会社を探していたら、私が書いた記事をご覧になって問い合わせされたとのこと。

Certainteedという北米の会社の窓なんですが、このメーカーは既に窓の部門を他のメーカーに売却したか、合併したかで存在していません。勿論、サーティンティードのメンテナンスは、引き継いだメーカーが行うということなんですが、日本ではCertainteedを扱う輸入商社が販売から撤退している状況です。

また、このおうちを建てた建築屋さんも既に倒産しているらしく図面も何も分からないらしいのです。ですから、このお客さんは自力で何とかしなければならないのですが、まさに八方塞がり。

外側のガラスですから、雨が侵入してガラスとガラスの間に溜まってしまいます。早く何とかしなきゃという思いだったと思います。

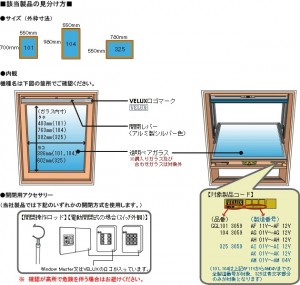

いくつか写真をメールで送ってもらったのですが、この樹脂サッシのガラスは他社の窓ガラスの入れ方と大差はないようで、これなら何とか出来そうです。(実際、やってみないと分からないこともありますが・・・)

ただ、私たちは名古屋から伺うこととなりますから、出張メンテナンスに掛かる時間と費用も余分に掛かってしまいます。

また、ペアガラスの間には、飾り格子(グリル)も入っていますから、一旦割れたガラスを持ち帰って、グリルを外して新しいガラスに入れ直すということが必要となります。

その場合、どうしてもガラスがない状態を暫く我慢してもらわなければなりません。当然、ガラスに代わる何某かのものを用意しますが、その不自由さや不安も受け入れる必要があります。

そういうハードルを越えてまで、私たち ホームメイドにメンテナンスをして欲しいと言って頂けるのは、有り難いことです。それは、私が国内屈指の輸入住宅のエキスパートだということをご理解頂いていることに他なりませんから。

あとは、工務スタッフの日程調整したら、GOです。記事をご覧頂いた皆さんで、どこにも相談出来ないで困っている方は、お問い合わせ下さい。出来る限りの対応はさせて頂きますよ。また、新築される皆さんもメンテナンスの重要性を意識して、ビルダーさんを選んで下さいね。造るより、直す方が大変なんですから。

<関連記事>: Certainteed社製 輸入サッシ、メンテナンスの続報 (2013年12月8日)

<関連記事>: 輸入サッシのガラス交換、完了! (2014年4月7日)

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。