愛知県半田市で施工中の輸入住宅、K邸のドライウォール工事の様子です。

奥の壁に立て掛けてあるのが、私たちが通常使う縦4フィート(1.2m)、横8フィート(2.4m)の石膏ボード。一般的なビルダーさんでは、縦3フィート(0.9m)、横8フィート(2.4m)のものを使います。

大きなボードを使うのは、出来るだけボードの数を減らして相対的につなぎ目を少なくするという意図があるんです。つなぎ目は、地震等で家が動いた際に割れる危険が最も大きいので、そういうリスクを極力減らさなければいけません。

勿論、人間が腕を伸ばせる幅からすれば、小さな石膏ボードの方が取り回しもしやすく重さも軽いですから、施工は楽ですよね。

将来に亘る美しさを選択するか、施工性を選択するか。それは住宅会社の判断に依りますが、私たち ホームメイドはお客さんへのメリットを選択します。

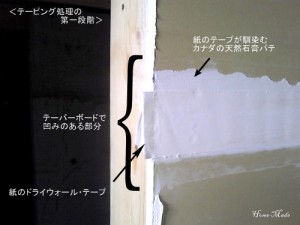

また、ご覧頂くように、石膏ボードを横長に張って天井から床まで縦に一直線で目地が入らないような施工をしています。これも、住宅に掛かる重みでどこかの壁が下方向に押される時、そこに一直線で目地が通っていると、クラック(割れ)を起こす原因になります。

だから、互い違いにレンガを積むように、石膏ボードを張っているという訳です。

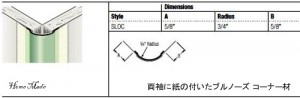

ただ、こうした張り方をしても、どうしても縦目地が入ってしまう場所が存在します。それは、壁のコーナー部分。そういう場所は割れるリスクが高いので、強度の高い紙のジョイント・テープやブルノーズ・コーナー材で強化します。

正しく石膏ボードを張らなければいけないとお話しするのは、ドライウォールだからという訳ではありません。例え仕上げが、珪藻土や壁紙(ビニールクロス等)であったとしても、下地の強化は必修です。上に張ってしまえば、下地など分からないなどというビルダーは、もっての外です。

こうしたノウハウと細かな気遣いが、私たちの美しい輸入住宅のデザインを支えています。こうした私たちの考えや建築に共感され、施工を希望される方は、ご相談下さい。

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。